- Par GNIS

Surfaces prairiales : comment optimiser leur exploitation. Comment se repérer dans le choix des espèces et des variétés

RAY-GRASS, FETUQUE, LUZERNE, ….. QUE CHOISIR ?

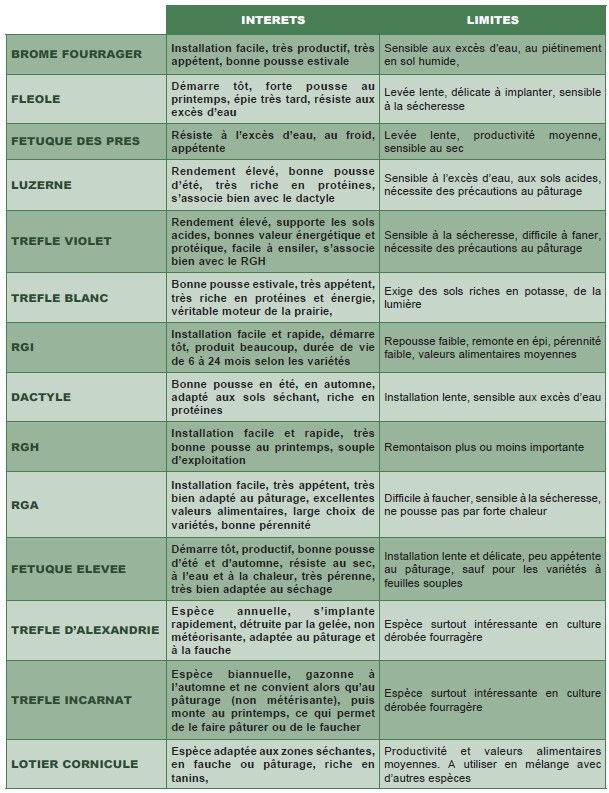

Le nombre d’espèces de graminées et de légumineuses est important sur le marché, et bien plus encore le nombre de variétés. Pour optimiser cette ressource disponible, il est indispensable de bien raisonner leur choix, que l’on veuille utiliser une espèce pure, une association ou un mélange.

Choisir des plantes qui conviennent le mieux à une situation ou faire une erreur coûte finalement le même prix pour un résultat technico-économique totalement différent

En légumineuses, on dispose de luzerne, de trèfle violet, de lotier, de trèfle hybride, de sainfoin, de minette de trèfle de perse, de trèfle incarnat, de trèfle d’Alexandrie, de trèfle blanc.

En marge de ces espèces on peut en trouver d’autres qui sont incorporées en général dans des mélanges mais qui sont d’un intérêt fourrager moindre.

Pour aider au choix des espèces, un outil d’aide à la décision a été mis en ligne sur le site www.prairies-gnis.org. Le principe est de répondre à quelques questions simples sur la durée de vie de la prairie, sur le type d’utilisation, sur le type de sol, sur la période de récolte souhaitée et ainsi s’affichent alors les espèces à préférer.

Le choix des variétés pour utiliser tout leur potentiel

Il existe plusieurs centaines de variétés de fourragères inscrites au catalogue officiel français. Pour bénéficier du travail du sélectionneur, il est fondamental de bien choisir la variété adaptée à sa situation. Pour cela, il faut connaitre les nombreux critères de choix. Pour chaque espèce, il y a des critères variétaux qui peuvent être communs à plusieurs espèces ou spécifiques à une d’entre elles. L’ensemble de ces informations est également disponible sur le site www.prairies-gnis.org.

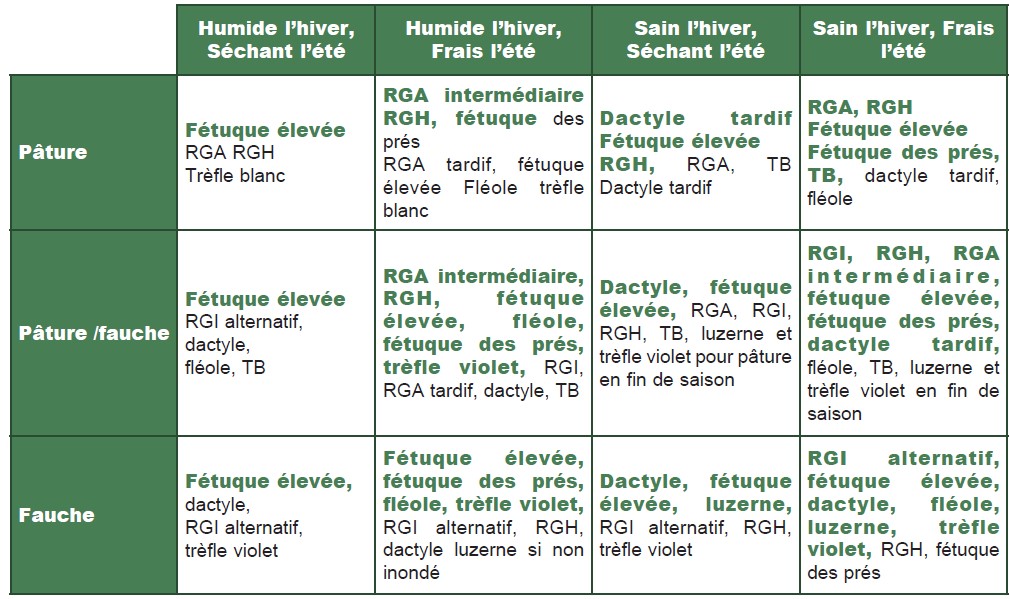

Dans le tableau ci-dessous, il suffit de choisir la case qui correspond à son objectif et à ses contraintes de sol.

Les espèces à préférer sont en caractères gras et vert, les autres sont d’utilisation possible.

Variété : connaître les critères de choix

L’éleveur, en fonction de sa situation, devra ordonner ses priorités quant aux critères variétaux. Pour informer les éleveurs et techniciens, un outil d’aide à la décision est disponible : www.herbe-book.org. Cet OAD amène non seulement l’information sur les caractéristiques des variétés, mais permet également de choisir les variétés en utilisant un moteur de recherche intégré au site, qui ordonne les variétés en fonction des critères prioritaires que le visiteur choisit. Les données sont les notes attribuées par le GEVES (groupe d’études des variétés et d’essais de semences).

Une richesse génétique fourragère est disponible pour optimiser le potentiel pédoclimatique de nos prairies. Pour en bénéficier, il convient de bien raisonner le choix des espèces, puis des variétés. Des outils d’aide à la décision sont mis à la disposition de tous pour permettre d’y parvenir : www.prairies-gnis.org et www.herbe-book.org.

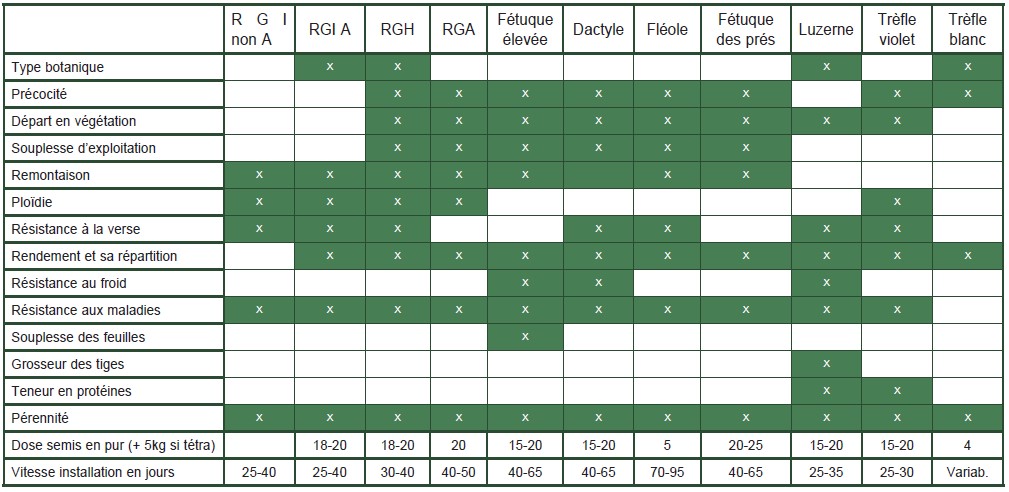

Le type botanique : correspond à des critères morphologiques et physiologiques. Ceci concerne 3 espèces : la luzerne (type flamand, des marais de l’ouest, méditerranéen), le ray-grass-hybride (type anglais, italien ou intermédiaire) et les trèfles blancs (nains, moyen ou géants)

La précocité d’épiaison : c’est à dire à quelle date va se réaliser le stade début épiaison qui correspond à 50 épis au mètre carré. C’est un critère fondamental chez le ray-grass anglais (6 semaines d’écart entre le plus précoce et le plus tardif), mais aussi chez la fétuque élevée, le dactyle….

Le départ en végétation : elle correspond à une hauteur d’herbe de 25 cm ; c’est un critère nouveau de la sélection.

La souplesse d’exploitation : elle correspond à la durée entre le stade départ en végétation et le stade début épiaison. Elle s’exprime en jours. Plus elle est longue, plus l’éleveur peut garder du stock sur pied sans qu’il ne se dégrade par montée en épi.

La remontaison : c’est le fait qu’après une première coupe de l’épi, la plante refait à nouveau une épiaison. C’est systématique chez les ray-grass italien et le brome fourrager, nuancé chez les autres espèces avec une prédisposition variétale qui est notée et publiée dans le catalogue. Elle peut être souhaitée ou non en fonction de l’objectif de l’éleveur.

La ploïdie : la plupart des plantes sont diploïdes, c’est à dire que la plante est à 2n chromosomes. Artificiellement, on a obtenu des plantes à 4 n chromosomes pour avoir une plante plus productive et aux qualités alimentaires nettement supérieures.

Il existe des variétés diploïdes et tétraploïdes chez le trèfle violet, le ray-grass anglais, italien et hybride.

La résistance à la verse : c’est un critère important chez les plantes destinées à la fauche. Les notes sont publiées dans le catalogue.

Le rendement et sa répartition : dans chaque catégorie, une variété est choisie pour servir de repère et les productivités des autres variétés sont comparées à cette variété témoin à qui un indice 100 est attribué pour la pousse printanière, estivale et automnale, ainsi qu’un bilan de l’année.

La résistance au froid : les variétés sont cultivées en altitude, et leur résistance est notée

La résistance aux maladies : c’est à la fois un critère important de sélection et un critère de choix de la variété. Elle conditionne la productivité, la pérennité, l’appétence du fourrage.

La souplesse des feuilles : chez la fétuque élevée, c’est un critère important si l’objectif est le pâturage. Le progrès réalisé par la sélection est spectaculaire.

La grosseur des tiges : elle est à prendre en compte pour le choix de la luzerne. Plus les tiges sont grosses, plus la plante résiste à la verse, au détriment de la qualité alimentaire. Pour l’enrubannage, préférer des variétés à fines tiges. Ce critère n’est plus noté pour les nouvelles variétés.

La teneur en protéines : il y a des différences variétales dont les notes sont publiées. Important si c’est l‘objectif premier de l’éleveur.

La valeur énergétique exprimée en UFl.

La pérennité : il s’agit d’une comparaison variétale de survie à la fin de l’expérimentation.