- Par Maya Diehl

Myopathies équines

Dans cet article et le suivant, nous aborderons trois pathologies des équins à l’herbe, au pronostic en général réservé et dont l’origine reste encore mal connue pour deux d’entre elles. Deux premières maladies sont abordées ici, la troisième dans un prochain article.

Myopathie atypique = myoglobinurie atypique

Cette pathologie est saisonnière chez les équins pâturant toute la journée au pré, et survient au printemps et en automne. Les cas ont commencé à apparaître en Europe dès 2006 : depuis, de nombreux pays sont concernés, avec une majorité des cas concentrés en Belgique, France et Allemagne. Une maladie similaire du point de vue clinique est apparue également aux Etats-Unis en 2006.

L’origine de la maladie outre Atlantique est connue : il s’agit d’une intoxination par consommation de graines d’une espèce d’érable, Acer negundo, qui contiennent une toxine appelée hypoglycine A se métabolisant en composé toxique appelé MCPA, qui altère le métabolisme énergétique des muscles cardiaques, respiratoires et posturaux, induisant leur dégénérescence.

En Europe, il pourrait s’agir de la consommation des graines d’autres espèces européennes d’Acer, notamment Acer pseudoplatanus. La toxine est également recherchée par screening dans d’autres végétaux en Europe.

Même si plusieurs équins pâturant sur la même parcelle peuvent être atteints, cette forme de myopathie n’est pas contagieuse.

Symptômes :

Certains symptômes sont retrouvés fréquemment, d’autres sont plus rares :

1. Symptômes dans plus de 78 % des cas :

- Myoglobinurie ( urine anormalement foncée).

- Congestion des muqueuses coloration rouge.

- Faiblesse physique et raideur.

- Apathie, dépression.

- Tachycardie au-delà de 45 battements par minute.

- Equin en décubitus latéral (cheval couché sur le flanc).

2. Symptômes apparaissant moins fréquemment :

- Absence d’anorexie.

- Tremblements, sudation.

- Pas d’hyperthermie dans 60 % des cas.

- Vessie distendue.

3. Symptômes plus rares :

- Hypothermie dans 29 % des cas, hyperthermie >38°C dans 11 % des cas.

- Anorexie dans 28 % des cas ou appétit excessif dans 18 % des cas, difficulté à la déglutition.

Equine grass sickness = maladie de l’herbe, dysautonomie équine

Cette pathologie intervient chez les équidés domestiques et sauvages pâturant en extérieur.

Les premiers cas ont été observés en Ecosse au début du vingtième siècle, puis sur l’Europe du Nord. Elle apparaît occasionnellement en France.

La maladie se déclenche notamment au printemps ou en début d’été, et en général chez des sujets de 2 à 7 ans, la plupart en moyenne entre 3 et 4 ans. La dysautonomie va conduire à une diminution progressive de la fonction du tractus digestif, affectant la capacité de l’équidé à avaler et digérer l’alimentation : il y a notamment une diminution de la motilité / péristaltisme de l’intestin avec le risque plus important de colique, et une perte d’état très importante jusqu’à la cachexie.

Symptômes

Ils sont associés à la dégénérescence du système nerveux périphérique et central.

Il existe 3 formes évolutives de la maladie :

A. Forme aiguë :

évolution sur 48 heures avec 100 % de mortalité (ou euthanasie).

- Sudation des flancs et de l’arrière des coudes, absence de fièvre.

- Difficulté à déglutir, hypersalivation, reflux gastrique.

- Colique violente, avec paralysie du transit depuis le pharynx jusqu’au rectum (absence de bruits intestinaux), distension de l’intestin grêle, météorisation.

- Tachycardie entre 80 et 100 battements cardiaques par minute.

B. Forme subaiguë :

évolution entre 2 et 7 jours, en général mortalité de 100 % (ou euthanasie).

- Anorexie, amaigrissement rapide.

- Dépression, ptose des paupières (paupières tombantes).

- Coliques sourdes, déshydratation => crottin sec avec mucus.

- Tremblements musculaires des antérieurs et des grassets, sudation.

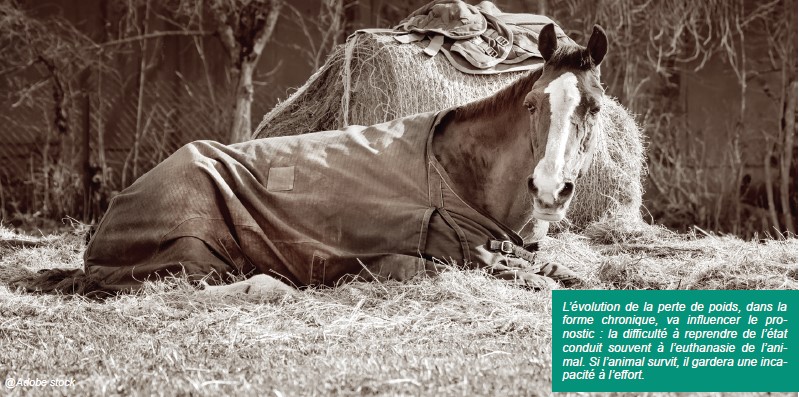

C. Forme chronique (de 7 jours à plusieurs mois) :

- Perte de poids : maigreur jusqu’à la cachexie.

- Hypothermie.

- Prostration avec tête basse et dos voussé.

- Rhinite : nez sec et croûteux, souvent lié à un pronostic sombre.

- Mortalité dans 90% des cas.

Diagnostic

- Par histologie (biopsie de la langue, l’iléon ou le rectum par exemple), plus facile à faire après la mort que sur l’animal vivant.

- Lésions sur l’intestin grêle et certains ganglions mésentériques à l’autopsie.

- Test oculaire (collyre phényléphrine par exemple) permettant de mettre en évidence une dysautonomie des paupières (ptose) : mise en évidence des lésions des nerfs contrôlant le mouvement des paupières et des cils => paralysie.

Diagnostic différentiel

- Forme aiguë : coliques / botulisme

- Forme chronique : maladies hépatiques ou rénales, parasitisme notamment.

Origine et facteurs prédisposants

La cause primaire de la maladie n’a pas encore été déterminée. Des recherches ont été menées sur des substances provenant de plantes (par exemple le cyanure du trèfle blanc), de bactéries (notamment toxine botulique), de champignon (mycotoxines par exemple de Fusarium), ainsi que l’impact des nitrates.

Il y a tout de même des facteurs de risque :

- Changement brusque d’alimentation => impact sur la flore intestinale d’une alimentation riche en azote sur pâturage au printemps lié à la qualité nutritive riche des plantes en croissance.

- Sols acides, à forte teneur en nitrates, sont associés à la maladie.

- Sols sableux, ou riche en terreau peuvent prédisposer à la pathologie.

- Le manque de sélénium accentue le risque de la maladie.

- Certaines associations de minéraux semblent être prédisposantes : si teneur élevée en fer, plomb et chrome, ou teneur élevée en titane mais faible en zinc, ou teneur élevée en titane mais basse en chrome.

Il n’existe pas de preuve d’une contagiosité de la maladie : des séries de cas apparaissent parfois sur le même élevage ou les mêmes pâturages, mais semblent plutôt liés à la présence de facteurs environnementaux communs. Un temps frais et sec avec des gelées irrégulières semblent prédisposants.