- Par GNIS

La luzerne. Une fourragère riche en protéine

La luzerne apparaissait encore jusqu’à peu comme une culture en déclin. Mais le regain d’intérêt pour les légumineuses a remis cette plante aux multiples avantages sur le devant de la scène. En pur, en mélanges, pâturée, en foin ou déshydratée, elle est présente dans un nombre croissant d’élevages. A l’heure où l’autonomie alimentaire et protéique est un objectif pour beaucoup d’exploitation, on peut facilement parier que la luzerne a encore de beaux jours devant elle.

Intérêts agronomiques

Intérêts agronomiques

Enrichit le sol en azote

Comme toutes les légumineuses, la luzerne capte l’azote de l’air présent dans le sol et laisse un reliquat pour la culture suivante. Il est variable, mais se situe généralement entre 30 et 50 unités d’azote par hectare pour la première année. La luzerne représente ainsi un excellent précédent cultural.

Améliore la structure du sol

La luzerne possède un système racinaire en pivot particulièrement profond qui explique sa bonne résistance à la sécheresse. Cette caractéristique confère également à la luzerne un impact positif sur la structure du sol, y compris à des profondeurs rarement atteintes par d’autres espèces.

Ce qu’il faut retenir

- La luzerne enrichit naturellement le sol en azote et laisse un reliquat pour la culture suivante.

- La luzerne a un impact positif sur la structure du sol.

- La luzerne constitue une excellente tête de rotation.

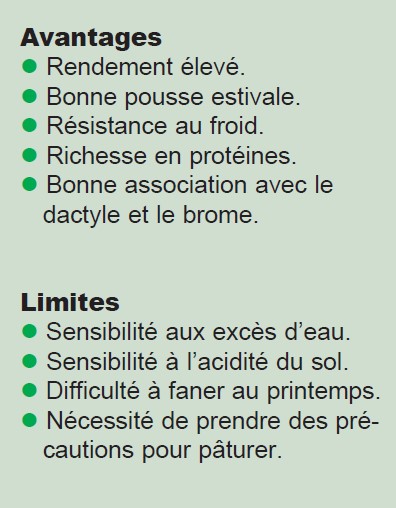

Association avec le dactyle ou le brome

Faire jouer la complémentarité entre légumineuses et graminées

La luzerne et une graminée, dactyle ou brome, sont complémentaires sur bien des points. Tout d’abord, l’un apporte les protéines de la ration et l’autre l’énergie, pour un fourrage particulière équilibrée. L’association permet aussi de valoriser la luzerne de manière plus variée : elle peut être ainsi pâturée dès le deuxième cycle et l’ensilage est facilité avec le brome, riche en sucres solubles.

Un rendement équivalent aux cultures en pure

Cette complémentarité permet aussi de bénéficier à des rendements équivalents pour chaque composant de l’association à leur culture en pure. En effet, les systèmes racinaires des deux plantes n’explorent pas les mêmes horizons et ne sont pas en concurrence. Si la graminée va produire au maximum au printemps, la luzerne va prendre le relais pendant l’été, assurant une plus grande stabilité du rendement. Enfin, la captation de l’azote de l’air par la luzerne va venir enrichir le sol et profiter aussi à la graminée. De plus la graminée va démarrer plus tôt en végétation permettant d’assurer une bonne première exploitation.

Une conduite délicate

Conduire cette association nécessite cependant de suivre quelques règles. Il est tout d’abord nécessaire de bien choisir ses variétés. Il faut veiller à choisir une graminée tardive et une luzerne “agressive” pour synchroniser épiaison et floraison et assurer un bon équilibre entre les deux composants. Il faut aussi veiller à un bon désherbage, avec la nécessité d’éliminer les dicotylédones dès le semis.

Ce qu’il faut retenir

- Une association entre la luzerne et un dactyle ou un brome permet de bénéficier pleinement de la complémentarité entre les qualités des légumineuses et celles des graminées.

- Cette association permet d’obtenir un rendement équivalent pour chaque composant à sa culture en pure.

- Veiller à choisir les bonnes variétés pour synchroniser les cycles.

Choix des variétés

Savoir choisir la bonne variété

Pour toute espèce fourragère semée, choisir une variété est une étape à ne pas négliger. Le Catalogue français contient plus d’une quarantaine de variétés de luzerne. Les principaux critères de choix d’une variété de luzerne sont présentés ci-après.

Le type botanique

La dormance, mesurée par une note comprise entre 1 et 12, constitue un facteur crucial à prendre en compte. Une dormance élevée, qui se traduit par une note faible, correspond à un repos végétatif précoce à l’automne et un redémarrage tardif au printemps. Les luzernes cultivables en France sont de deux types : les luzernes de type “nord”, qui ont une dormance comprise entre 2 et 6 et les types “sud” qui ont une dormance comprise entre 6 et 7,5. Les luzernes sud peuvent néanmoins être également utilisées dans les régions septentrionales, en particulier en mélanges multi-espèces.

La note de dormance n’est pas corrélée directement à la tolérance au froid. Certaines variétés sud tolèrent mieux le froid que des types nord mais démarrant plus tôt en végétation, le risque de gelées est accru.

La tolérance à la verse

Un phénomène de verse peut faire perdre jusqu’à 10 % de rendement. Il va également favoriser l’apparition de maladies.

Le rendement et sa répartition

45 à 50 % de la production annuelle de la luzerne est réalisée pendant la période estivale, quand la majorité des autres plantes fourragères poussent peu. Cette tolérance à la sécheresse s’explique par sa puissante racine pivotante pouvant aller chercher l’eau profondément dans le sol.

La teneur en protéines

Les luzernes sont souvent cultivées pour leur richesse en protéines. Or, la teneur varie de manière sensible d’une variété à l’autre. Il convient donc de ne pas considérer uniquement le rendement en matière sèche (MS) lorsque son objectif est d’apporter des protéines dans la ration, mais aussi la teneur en protéines par kg de MS. Ces deux facteurs permettent de déterminer un potentiel de rendement en protéines par hectare. Il s’agit d’un critère qui s’avère important pour les luzernes destinées à la déshydratation.

La tolérance aux maladies

La verticiliose constitue la principale maladie affectant les luzernes. Elle peut faire perdre jusqu’à 30 % de rendement. La tolérance conférée par le travail de sélection reste l’unique moyen de lutter contre cette maladie.

La tolérance aux nématodes

La tolérance des variétés reste le principal moyen de lutter contre ce parasite contre lequel il n’existe pas de moyen de lutte chimique. Le progrès génétique a permis de développer des variétés fortement tolérantes aux nématodes.

La pérennité

La luzerne est une plante pérenne, capable de produire pendant plus de trois ans. Selon sa place dans la rotation et le temps que l’on souhaite conserver cette culture, on attachera une importance plus ou moins forte à ce critère au moment de choisir sa variété. De plus, il est très dépendant de la façon dont la luzernière est cultivée (fertilisation, nombre et stades des coupes...).

Ce qu’il faut retenir

- Utiliser prioritairement des variétés inscrites sur les listes du Catalogue Français, gage d’une bonne adaptation au contexte pédoclimatique national.

- Raisonner le choix en s’aidant du site www.herbe-book.org, sur lequel figure notamment la note de la dormance des variétés.

- Trouver le bon équilibre entre production en matière sèche et teneur en protéine pour assurer l’équilibre de la ration.

- Privilégier les variétés tolérantes à la verticiliose et aux nématodes, car il n’existe pas de moyens de lutte chimique contre ces derniers.

Semis et implantation

Une installation délicate

Les semences de luzerne sont de petite taille : 1 gramme de semences contient entre 300 et 600 graines. La performance de la luzernière sur toute sa durée de vie (3 à 5 ans) dépend fortement de la réussite de l’implantation. Cela passe par le développement d’un système racinaire suffisant à l’automne suivant le semis. Plus la levée est rapide, plus l’implantation est sécurisée et la production en première année élevée.

En cas de semis en sol acide ou dans des parcelles qui n’ont pas reçu de luzerne dans un passé proche, il s’avère nécessaire d’inoculer les semences pour assurer une présence suffisante de rhizobium meliloti, la bactérie symbiotique qui fixe l’azote de l’air avant de la restituer à la plante.

Préparer un lit de semences fin

La taille des semences de luzerne ne leur permet pas de disposer de beaucoup de réserves. Il est donc important d’assurer un contact étroit entre la graine et les particules de terre. Il faut donc également bien émietter la terre et éviter les mottes, avec deux ou trois passages d’outil à dents.

Le semis peut se faire après un labour mais en veillant à ne pas former de semelle qui pourrait empêcher le développement des racines des jeunes plantes.

Semer à 1 cm de profondeur

Le semis doit se faire en surface. Au-delà de 2 cm, le taux de levée de la luzerne diminue fortement.

Un semis en ligne permet d’obtenir un bon résultat, en veillant à ce que la vitesse d’avancement du tracteur soit inférieure à 4 km/h.

Après le semis, il est primordial de rappuyer la terre. Le roulage va conditionner la vitesse d’imbibition des semences et donc la germination. Par contre, éviter le rouleau lisse en sol limoneux pour prévenir la formation d’une croûte de battance.

Le semis sous couvert peut être intéressant, mais nécessite de prendre des précautions (cf. encadré ci-contre).

Une surveillance du développement des limaces après la levée s’avère nécessaire.

A quelle dose semer ?

Pour une luzerne semée en pur, la dose conseillée est de 20 à 25 kg/ha pour les semences nues. Avec l’utilisation des semences enrobées, il convient de majorer la dose de semis à 30 kg/ha pour compenser le poids de l’enrobage.

Dans le cas d’une luzerne semée en association avec une graminée, les doses seront de :

luzerne : 15 kg/ha + dactyle : 5 à 10 kg/ha (suivant les conditions favorables ou non au dactyle)

luzerne : 15 kg/ha + brome : 20 kg/ha

Pour transposer les doses de semis en kg/ha en peuplement exprimé en % du nombre de plantes à partir de deux espèces semées, le calculateur pour les mélanges prairiaux est un outil très facile à utiliser :

http://le-calculateur. herbe-actifs.org

ou l’application pour smartphones “Prairies - le calculateur”.

Semis et implantation

Implanter en fin d’été ou au printemps

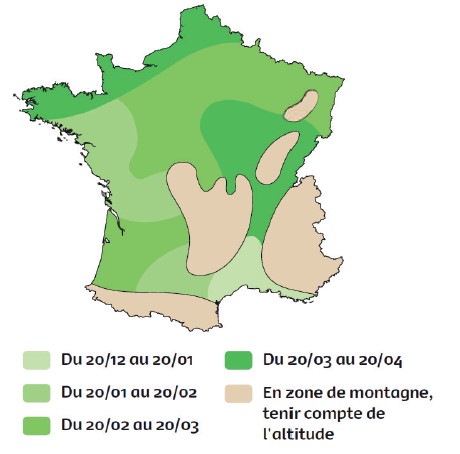

Semis de fin d’été

Semer le plus tôt possible sitôt la culture précédente récoltée et détruite afin de bénéficier de la fraîcheur du sol. Avant les dates indiquées sur la carte ci-contre, les chances de réussite sont maximales. La luzerne doit atteindre le stade 2-3 feuilles trifoliées avant l’hiver et les premiers gels.

Semis de printemps

Au printemps, l’implantation est souvent meilleure qu’en fin d’été, mais on n’assurera qu’une demi-production au cours de l’année. Il faut semer dans un sol suffisamment ressuyé et réchauffé. Avant les dates indiquées sur la carte ci-contre, les chances de réussite sont maximales.

Au printemps, les semis doivent être effectués suffisamment tôt pour qu’en cas de sécheresse précoce, les jeunes plantules soient déjà bien enracinées. Dans les zones craignant la sécheresse, les semis de fin d’été sont plus sûrs.

Ce qu’il faut retenir

- Les semences de luzerne sont de petite taille, il faut soigner le travail du sol.

- Le semis doit se faire à 1 cm et le sol doit être ensuite rappuyé.

- Respecter les doses de semis.

- Semis au plus tôt en fin d’été ou en début de printemps.

Conduite et exploitation

La fréquence d’exploitation

Le nombre de coupes et leurs dates doivent être déterminés selon la stratégie fourragère en place (priorité qualité ou rendement) et le choix de l’indice de dormance. En effet, une coupe précoce au stade début de bourgeonnement, donne un fourrage plus riche en protéines et en énergie mais avec un rendement en matière sèche plus faible. Il est donc important de trouver le bon compromis entre rendement, valeur alimentaire.

Il est souvent nécessaire de choisir entre une conduite à 4 coupes annuelles espacées de 45 jours ou 5 coupes espacées de 30 jours. Cependant, ces deux modalités aboutissent à une production de protéines par hectare équivalente avec la même variété.

En cas de salissement par les adventices, c’est la première fauche qui fera office de nettoyage dans la plupart des cas. Pour assurer une bonne pérennité de la luzerne, en particulier quand la luzernière a vocation à durer plus de 3 ans, il est recommandé de la laisser fleurir (stade début floraison) au moins une fois dans l’année pour que les plantes reconstituent leurs réserves. La troisième coupe est souvent la plus adaptée pour cela.

La hauteur de coupe

La luzerne se récolte avec une hauteur de coupe comprise entre 6 et 8 cm. Plus haut, la perte de rendement est sensible alors que les coupes basses ne pénalisent pas les repousses, qui se font à partir des bourgeons situés à la base des tiges. Ainsi, il est particulièrement important de ne pas casser les bourgeons après la fauche.

Une espèce aux multiples modes de récolte

La luzerne peut être récoltée de multiples façons, ce qui la rend particulièrement intéressante.

• Le foin

Il s’agit du mode de valorisation de la luzerne le plus fréquent. L’objectif reste de stocker un foin de qualité, appétant et qui a gardé ses feuilles. Pour ce faire, il est nécessaire d’évaporer 3 à 5 kg d’eau par kg de matière sèche. Arriver à un tel résultat passe par un bon contact entre l’air et le fourrage, ce qui implique une bonne aération des andains. Ne pas faucher la luzerne trop rase permet de faire sécher le fourrage sur les pailles et donc d’assurer une certaine aération sous les andains. Au final, le taux de MS devra être d’environ 85 %.

• L’ensilage

Pauvre en sucre, la luzerne est difficile à conserver pure en ensilage, c’est pourquoi l’ajout d’un conservateur est recommandée. Pour l’ensilage, il faut viser un taux de matière sèche d’environ 35 % MS. Il est recommandé de bien respecter toutes les précautions à prendre pour l’ensilage (nettoyage du silo, bien tasser...).

• L’enrubannage

La luzerne enrubannée se conserve très bien à condition de l’avoir récoltée à au moins 50 % de matière sèche. Les pertes à la conservation sont réduites par rapport à un ensilage et la perte de feuilles due au séchage est moins importante qu’avec un foin. Sa valeur énergétique est donc supérieure à une récolte en foin.

• L’affouragement en vert

Cette technique peut être utilisée comme seul apport de fourrage vert ou en complément au pâturage. L’apport de luzerne est le plus souvent complété par du maïs ensilage. Sa gestion est proche de celle du pâturage : nécessité d’étaler les repousses dans le temps et affourager avant l’apparition des fleurs pour conserver une bonne valeur alimentaire de la luzerne.

• Le pâturage, le plus souvent en association

Le pâturage d’une luzerne pure est à réaliser en prenant beaucoup de précaution. Il faut notamment éviter de faire pâturer les premiers et deuxièmes cycles plutôt réservés aux fauches et pour limiter l’impact négatif sur la pérennité de la culture lié au piétinement.

Par contre, le pâturage peut permettre de valoriser les troisième et quatrième cycles, dont le rendement est plus faible, pour un coût inférieur à un autre mode de récolte.

En association, les possibilités sont plus larges).

Conduite et exploitation

Des amendements pour contrôler le pH du sol et éviter les carences

La luzerne étant particulièrement sensible à l’acidité du sol, il est important de contrôler cette dernière. L’idéal est d’avoir un pH de sol minimum de 6 à 6,5. En dessous de 6, l’acidité nuit à l’installation du rhizobium sur les racines, même si à terme la culture pourra tout de même se développer. Au-dessus de 6,5, il existe des risques de carences, en bore notamment. Les amendements basiques (chaux, calcaire...) sont à raisonner avec soin.

La luzerne est très exigeante en potassium et moyennement exigeante en phosphore. En moyenne, il faut considérer des exportations par tonnes de MS récoltée de l’ordre de 30 kg K2O, 6 kg de P2O5 et 30 kg de CaO. Des analyses de sols régulières permettent de raisonner ces amendements et de maîtriser également les taux de magnésium, soufre et autres oligo-éléments.

La luzerne valorise particulièrement bien l’apport de compost.

Ce qu’il faut retenir

- Raisonner les dates de coupe pour trouver le bon compromis entre rendement et valeur alimentaire.

- Choisir une hauteur de coupe entre 6 et 8 cm.

- Laisser fleurir la luzerne une fois par an pour reconstituer de bonnes réserves racinaires.

-Opter pour le mode de récolte aux cycles et à son système fourrager global.

-Surveiller le pH du sol et la teneur en potassium et en chaux.

Valeur alimentaire

Valeur alimentaire

Une richesse en protéines inégalée

La luzerne se distingue avant tout par sa richesse en protéines. Une luzerne qui produit 15 tonnes de matière sèche/ha peut fournir plus de 2,6 tonnes de protéines/ha. Par comparaison, un soja qui produit 35 tonnes/ha n’en produit que 1,4 tonnes/ha.

Des fibres de qualité

Les fibres de la luzerne peuvent tamponner efficacement contre les risques d’acidose, surtout dans les élevages à haut niveau de production.

Une valeur énergétique limitée

Face à ce qui apparaît à première vue comme un inconvénient, il faut jouer la carte de la complémentarité. En effet, grâce à sa remarquable teneur en protéines, la luzerne est l’aliment idéal pour rééquilibrer les rations riches en énergie. Dans le cas des vaches laitières alimentées à base d’ensilage de maïs, la luzerne, utilisée en vert ou en ensilage, doit représenter 30 à 50 % de la ration de base.

Ce qu’il faut retenir

- La luzerne se distingue avant tout par sa richesse en protéines.

- La qualité des fibres de la luzerne permet de prévenir les acidoses.

-La faible teneur en énergie est compensée dans le cadre d’un mélange avec une graminée.