- Par GNIS

Le dactyle, adapté à la fauche comme à la pâture

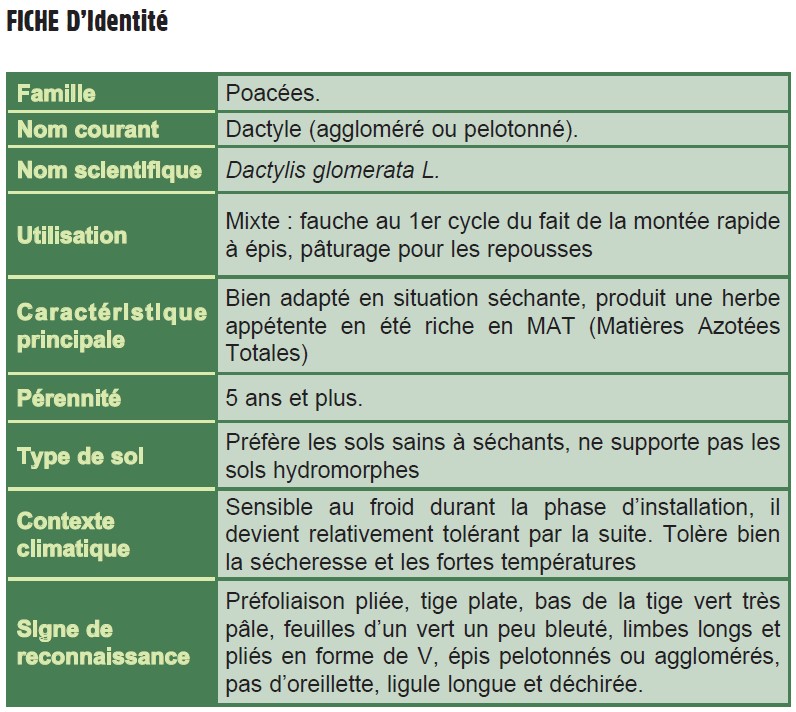

Le dactyle est une graminée fourragère parmi les plus pérennes. Beaucoup utilisé en France, le dactyle est bien adapté aux régions à étés secs, même s’il se développe aussi très bien en sols frais et sains.

Fort d’une utilisation mixte en fauche et en pâturage, il fournit des repousses abondantes, même en conditions sèches et chaudes, ce qui en fait une plante idéale pour pâturer l’été.

Avantages

- Pérennité élevée : 5 à 10 ans

- Productivité élevée

- Très bonne pousse estivale

- Bien adapté aux sols superficiels et séchants

- Bien adapté à la fauche au 1er cycle

- Ne remonte pas à épis

- Repousses faciles à pâturer, feuilles appétentes

- Graminée la plus riche en protéines

- Association avec la luzerne et le trèfle violet pour la fauche

Limites

- Sensible aux excès d’eau

- Au pâturage, nécessite un rythme d’exploitation rapide au printemps

- Implantation lente

- Assez sensible au froid dans sa phase d’installation

- Conservation en ensilage plus délicate que pour les autres graminées (faible teneur en sucres solubles)

Choix des variétés

Savoir choisir la bonne variété

Pour toute espèce fourragère semée, choisir une variété est une étape à ne pas négliger. Le catalogue français contient près d’une cinquantaine de variétés de dactyle. Les principaux critères de choix d’une variété de dactyle sont présentés ci-après.

La souplesse d’exploitation

C’est l’intervalle de temps en jours qui sépare les stades “départ en végétation”, correspondant à une hauteur d’herbe de 25 cm feuilles relevées en sortie d’hiver et “début épiaison”, soit 10 épis visibles sur un mètre linéaire. Plus cet intervalle est long, plus la variété est souple à exploiter et plus le délai pour pâturer ou pour faucher est long avant que les premiers épis n’apparaissent.

Il conviendra donc de choisir une variété avec une bonne souplesse d’exploitation. Le progrès génétique ayant sensiblement amélioré ce critère, cela permet à chaque éleveur de disposer d’un temps plus long pour exploiter le dactyle feuillu et de bonne qualité.

La date de début d’épiaison

Il s’agit de la date à laquelle les premiers épis sont visibles (10 épis au mètre linéaire). C’est à partir de ce stade, important à identifier, que la qualité du dactyle et des autres graminées diminue rapidement. Les éleveurs doivent privilégier des variétés à épiaison un peu plus tardive s’ils veulent bénéficier de quelques jours de plus avant l’apparition des épis.

La tolérance aux maladies

L’impact des maladies sur le rendement et la qualité du fourrage peut être important. L’utilisation de variétés tolérantes est le seul moyen de lutter contre le développement de maladies comme les rouilles, la scolécotrichose et la mastigosporiose, toutes se développant préférentiellement sur des repousses vieillissantes ou l’été.

La production et sa répartition sur l’année

La production des graminées fourragères se fait pour les 2/3 environ au printemps. La sélection a permis d’améliorer la répartition de la production sur l’année, en améliorant notamment les rendements d’été-automne. Prendre en compte ce critère permet de bénéficier de repousses plus abondantes en arrière-saison et donc d’allonger significativement la période de pâturage, à condition que la portance des sols le permette.

Ce qu’il faut retenir

- Utiliser prioritairement des variétés inscrites sur les listes du Catalogue français, gage d’une bonne adaptation au contexte pédoclimatique national.

- Raisonner leur choix en s’aidant du site www.herbe-book.org

- Les variétés récentes sont plus productives en été-automne et plus tolérantes aux maladies.

Semis et implantation

Une installation lente

Les semences de dactyle sont de petite taille, quelques millimètres seulement : 1 gramme de semences contient plus de 1000 graines. Leur germination est longue, ce qui engendre une implantation lente.

Une préparation du sol soignée pour le semis

Lors du semis, l’objectif est d’obtenir le plus rapidement possible une prairie dense qui couvre complètement le sol et limite la concurrence avec les adventices. Pour cela, la préparation du sol doit être soignée :

• Préparer un lit de semences fin, émietté en surface et rappuyer. Une structure fine assure un meilleur contact terre/semences, favorisant l’imbibition et la germination. Il faut viser une préparation de sol avec des mottes de diamètre inférieur à 1 cm. Rappuyer énergiquement et sans discontinuité avec un outil du type cultipacker. Eviter le rouleau lisse en sol battant.

• En cas d’infestation importante par des adventices dans la culture précédente, il est recommandé de faire un ou plusieurs faux-semis.

• Semer ensuite sur un sol propre.

Semer à 1 cm de profondeur maximum

Les semences fourragères possèdent très peu de réserves, elles doivent lever le plus rapidement possible. Pour cela, la profondeur de semis ne doit pas excéder 1 cm.

•Semer idéalement avec un semoir à céréales en ayant pris soin de relever les éléments semeurs, de manière à simuler un semis à la volée. Cela évite l’effet lignes et le salissement de l’interlignes. C’est le peigne ou la petite herse à l’arrière du semoir qui assure le recouvrement des semences.

• Un semis en lignes avec un écartement resserré à 10-12 cm est toutefois possible.

• Rappuyer énergiquement une seconde fois après le semis. La qualité du roulage est déterminante sur la vitesse de germination et conditionne une bonne implantation.

Surveiller particulièrement la levée et le développement ultérieur de la jeune prairie

La levée est lente, environ 3 semaines. Il est recommandé, durant cette phase, de surveiller le développement des adventices et la présence éventuelle de limaces. S’il s’avère nécessaire, le désherbage chimique doit être positionné précocement, dès le stade 2-3 feuilles du dactyle. Un autre moyen de lutte peut aussi consister en une fauche de nettoyage ou un pâturage rapide, mais intense, à condition que la portance du sol le permette et que les plantes soient suffisamment développées.

A quelle dose semer ?

Pour un dactyle semé en pur, la dose conseillée est de 20 à 25 kg/ha.

Dans le cas d’un dactyle semé en association avec une légumineuse, les doses seront de :

dactyle : 4 à 7 kg/ha + luzerne : 15 à 18 kg/ha

dactyle : 6 à 8 kg/ha + trèfle violet diploide : 12 à 15 kg/ha

dactyle : 20 kg/ha + trèfle blanc “géant” : 3 à 4 kg/ha

Pour transposer les doses de semis en kg/ha en peuplement exprimé en % du nombre de plantes à partir de deux espèces semées, le calculateur pour les mélanges prairiaux est un outil très facile à utiliser :

http://le-calculateur.herbe-actifs.org

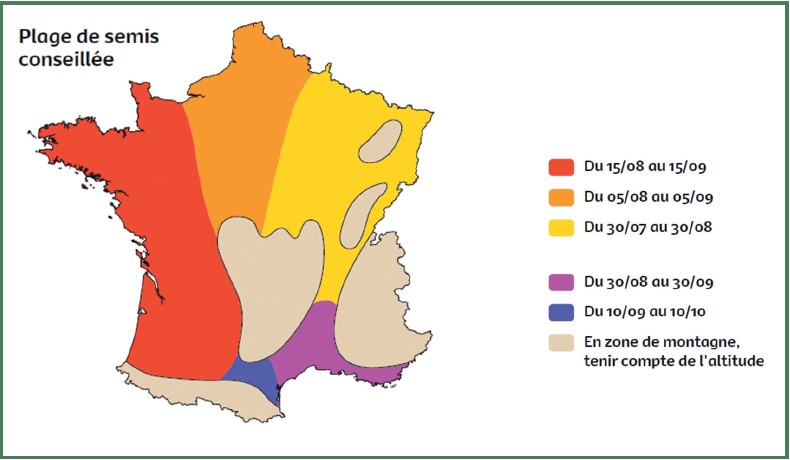

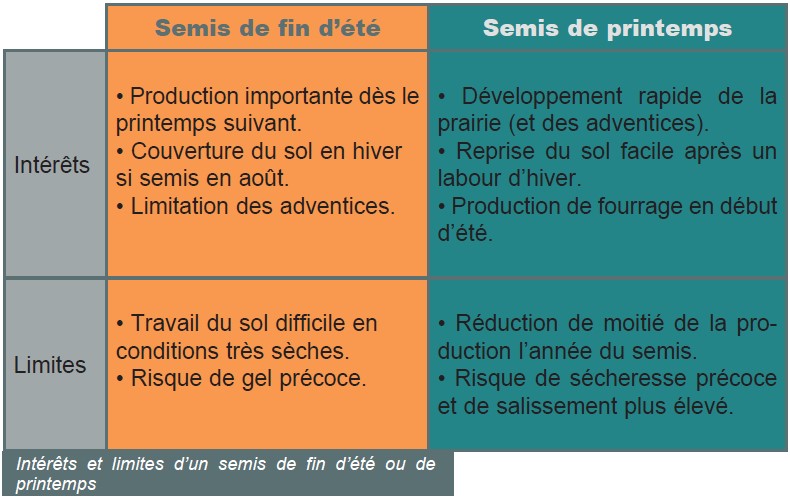

Implanter en fin d’été ou au printemps

Dans de nombreuses régions, le choix existe entre ces deux périodes de semis, il faut néanmoins semer le plus tôt possible du fait de l’installation peu rapide du dactyle.

Semis de fin d’été

Semis de fin d’été

Semer le plus tôt possible à partir de début à mi-août. Les premières pluies feront germer les graines. Avant les dates indiquées sur la carte ci-dessus, les chances de réussite sont maximales. Le dactyle doit atteindre le stade début tallage avant les premiers froids.

En zone de montagne, tenir compte de l’altitude

Semis de printemps

Semer le plus tôt possible dès que les conditions climatiques et la portance du sol le permettent, et que le sol est suffisamment réchauffé.

Au printemps, les semis doivent être effectués suffisamment tôt pour qu’en cas de sécheresse précoce, les jeunes plantules soient déjà bien enracinées. Dans les zones craignant la sécheresse, les semis de fin d’été sont plus sûrs.

Le sursemis est déconseillé

En raison de son implantation lente, le dactyle n’est pas adapté au sursemis.

Ce qu’il faut retenir :

- Les semences de dactyle sont très petites, il faut soigner le travail du sol.

- Le semis doit s’effectuer sur un sol bien rappuyé, à 1 cm de profondeur maximum.

- Deux roulages avant et après le semis conditionnent la vitesse de levée.

- Semer le plus tôt possible en fin d’été.

- Le sursemis est déconseillé.

Conduite et exploitation

Une espèce pérenne et productive

Une fois implanté, le dactyle peut produire pendant 5 ans minimum et jusqu’à 10 ans ou plus, si les conditions lui sont favorables, notamment en sol sain.

C’est l’une des graminées prairiales les plus productives avec la fétuque élevée et le brome.

En culture pure ou associée, le dactyle s’adapte aussi bien aux sols séchants avec peu d’intrants, même s’il est dans ce cas moins productif, qu’à des conditions de production plus intensives, avec en particulier des exploitations fréquentes.

Une espèce tolérante à la sécheresse

Pour tolérer des conditions sèches, le dactyle préserve plus longuement que d’autres graminées l’eau contenue dans ses cellules. Cette caractéristique, associée à sa capacité à pousser sous de fortes températures, en fait une plante relativement adaptée aux conditions estivales.

Une espèce bien adaptée à une utilisation mixte fauche-pâture

L’hiver, le dactyle ne pousse pas au-dessous de +4 à +5 °C. Au printemps, il commence à pousser fin mars-début avril selon les régions et les variétés. La montaison étant assez rapide, il épie entre la fin avril et la mi-mai. L’intervalle de temps disponible pour un pâturage avant l’épiaison est donc plus court que pour d’autres graminées.

Une première exploitation en fauche précoce au printemps, juste avant l’apparition des premiers épis, permet d’obtenir une quantité importante de fourrage d’une excellente valeur alimentaire (- 10% en énergie et + 20% en MAT par rapport au ray-grass anglais). Pour l’ensilage, le dactyle étant pauvre en sucres, il faut viser une teneur en matière sèche (MS) de l’ordre de 30 % MS à la récolte, de manière à atteindre rapidement l’objectif de pH de 4 à 4,2 pour stabiliser et assurer une bonne conservation de l’ensilage.

Après la première exploitation en fauche, le dactyle, plante non remontante, fournit des repousses feuillues parfaitement adaptées à la pâture pour tout le reste de l’année. Pour valoriser au maximum l’herbe disponible, privilégier la qualité et garantir une bonne appétence, il convient d’exploiter le dactyle en pâturage tournant toutes les 3 à 4 semaines. Au-delà, ses feuilles ont tendance à durcir. Le découpage du parcellaire s’effectue en plusieurs paddocks pâturés successivement, la taille des paddocks est à adapter selon le type d’animaux et l’effectif.

En automne, le dactyle produit également des repousses abondantes, ce qui permet d’allonger le pâturage des animaux et donc de produire du lait ou de la viande de façon très économique.

Une fertilisation NPK adaptée aux objectifs de production

Comme toutes les graminées, le dactyle a besoin d’azote pour exprimer son potentiel de production. Les calculs de doses d’azote sont basés sur la méthode des bilans, décrite dans la brochure du COMIFER Calcul de la fertilisation azotée www.comifer.asso.fr. Pour les doses maximales à apporter et les périodes d’apport sur prairies, se référer à la réglementation locale.

Le premier apport d’azote doit se situer à proximité de 200 °C cumulés en base O à partir du 1er janvier.

L’application “Date N’ prairie” www.datenprairie.arvalis-infos.fr développée par ARVALIS - Institut du végétal permet de connaître facilement cette date dans toute région en France. Les apports ultérieurs se raisonnent par cycle de production sur la période de printemps.

S’ils sont nécessaires, les apports de phosphore et de potasse sont réalisés par l’épandage d’engrais de ferme ou par une fumure de fond minérale. Pour des prairies âgées de plus de 2 ans, le pilotage de la fertilisation P et K du dactyle se raisonne par des analyses d’herbe, réalisées au stade montaison.

Ce qu’il faut retenir

- Une fauche précoce en 1er cycle est plus facile pour gérer l’épiaison.

- Les repousses feuillues se prêtent bien au pâturage, en respectant un retour toutes les trois à quatre semaines.

- Le dactyle n’est pas remontant.

- Le dactyle est pérenne et productif même en été.

- Adapter la fertilisation azotée à l’objectif de production, selon la réglementation régionale en vigueur.

Associations et prairies multi-espèces

Une association efficace avec la Luzerne

Le dactyle s’utilise fréquemment en association avec la luzerne. Ces deux espèces s’associent en effet facilement, leurs cycles de pousse et leurs stades d’exploitation s’accordent bien, notamment quand le dactyle est d’épiaison tardive. Comme toutes les légumineuses, la luzerne est capable de fixer l’azote atmosphérique. Les besoins en azote du dactyle sont ainsi en partie couverts par la fixation symbiotique de la luzerne, ce qui représente des économies d’engrais azoté appréciables à l’échelle de l’exploitation.

Bien adaptée pour la fauche, l’association dactyle-luzerne rend le pâturage plus difficile à maîtriser, compte tenu des risques de météorisation. Mais cette pratique reste possible sur les derniers cycles en limitant le temps de pâturage quotidien.

La production de la prairie est bien répartie sur l’année : au printemps, le dactyle fournit la plus forte part du rendement, alors qu’en été la luzerne prend le relais. Les rendements sont aussi plus réguliers entre années. Le fourrage obtenu est très riche en protéines, contribuant ainsi à améliorer l’autonomie protéique des exploitations.

Une association possible avec le trèfle violet

Le dactyle s’utilise aussi en association avec le trèfle violet, même si ce dernier est moins pérenne (3 ans).

En prairies multi-espèces, attention à la dose de semis et à l’agressivité du dactyle

Bien que d’implantation lente, une fois mis en place, le dactyle est très productif et peut devenir compétitif. Ce comportement du dactyle, parfois jugé peu sociable vis-à-vis des autres espèces, peut se contrôler en limitant la dose de semis à environ 5-6 kg/ha dans le mélange. Au-delà, le dactyle a tendance à être dominant et en dessous, sa pousse cespiteuse (qui forme des touffes) dégrade l’homogénéité et la qualité de la prairie.

Ce qu’il faut retenir :

- Le dactyle s’associe fréquemment avec la luzerne, avec une utilisation préférentielle en fauche et une bonne adaptation en situations séchantes.

- L’association avec le trèfle violet assure une forte productivité sur 3 ans.

- Respecter une dose de semis inférieure à 5-6 kg/ha pour limiter l’agressivité du dactyle.

- Adapter la conduite à la présence des légumineuses, en particulier ajuster la fertilisation azotée.

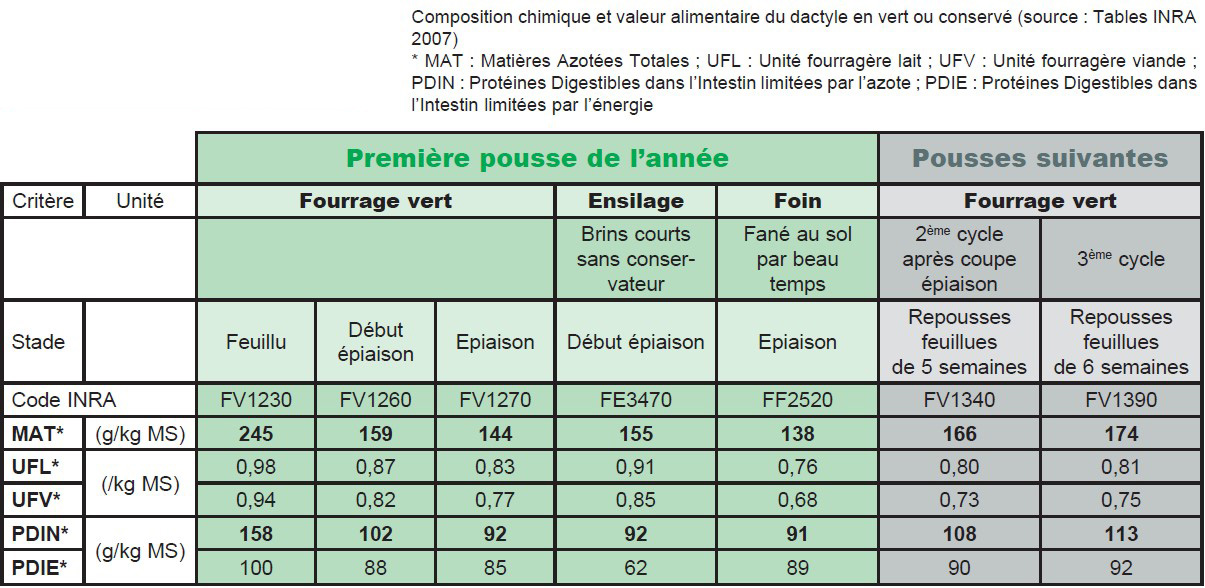

Valeur alimentaire

Un fourrage de bonne valeur alimentaire, très riche en protéines

Parmi les principales graminées fourragères, le dactyle est la plus riche en matières azotées totales (MAT). Elevée à un stade jeune, la teneur en MAT décroît rapidement avec l’apparition des épis et jusqu’à la fin de la floraison. Il en est de même et dans les mêmes proportions pour toutes les graminées.

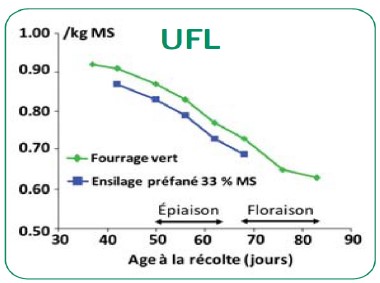

Au niveau de l’énergie, le dactyle se situe dans la moyenne des graminées, inférieur au ray-grass anglais, mais supérieur à la fétuque élevée. Comme pour la teneur en protéines, la valeur énergétique diminue au fur et à mesure que la plante avance dans son cycle (figure ci-dessous). A l’inverse, la valeur d’encombrement du fourrage augmente avec la teneur en parois végétales, la croissance et l’âge de la plante. Pour les repousses, l’exploitation en fauche doit se faire toutes les 5 à 6 semaines pour conserver une bonne qualité et toutes les 3 à 4 semaines en pâturage pour préserver l’appétence.

Evolution de la valeur énergétique UFL du dactyle en vert ou ensilé au 1er cycle (source : Baumont et al., 2009)

La graminée qui produit le plus de protéines à l’hectare

Fort de sa teneur élevée en matières azotées et d’un potentiel de production remarquable, c’est la graminée qui produit le plus de protéines par hectare et par an : 20 à 25 % de plus qu’un ray-grass hybride ou anglais. C’est un véritable atout, à l’heure où les éleveurs souhaitent produire plus de protéines sur leurs exploitations.

Bonne conservation assurée en ensilage avec au moins 30 % de MS à la récolte

Lors de la conservation, les pertes de matière sèche concernent principalement les ensilages dont la teneur en matière sèche s’éloigne de l’optimum. Pour un silo de 2 m de hauteur, celle-ci se situe vers 30 % de MS pour le dactyle. La valeur PDIE du dactyle est surtout affectée par la conservation par voie humide en ensilage.

Bonnes conditions de séchage pour le foin

Les conditions de séchage impactent la qualité du foin récolté. La valeur énergétique du dactyle conservé diminue avec le degré de fanage et les pertes subies par le fourrage. L’effet est moindre sur la valeur d’encombrement. La valeur azotée des fourrages diminue avec le fanage, jusqu’à 10 % pour la valeur PDIN pour les foins ayant reçu la pluie.

Ce qu’il faut retenir

- La graminée la plus riche en MAT (Matières Azotées Totales).

- Faucher tôt en 1ère coupe, au stade début épiaison, pour garantir la qualité du fourrage.

- Pour une récolte en ensilage en 1ère coupe, viser 30 % MS pour une conservation facilitée.

- Le séchage en foin ne présente pas de difficulté liée à l’espèce.

Gnis - d’après une brochure élaborée en collaboration avec : PASCALE PELLETIER PRAIRIE CONSEIL 36160 POULIGNY SAINT-MARTIN www.prairieconseil.com Conseil, expertise et formation sur la prairie, du semis à la valorisation, en agriculture conventionnelle et biologique. Adresses utiles Retrouvez de nombreuses informations techniques sur le site dédié aux prairies : www.prairies-gnis.org Suivez l’actualité fourragère avec les articles et témoignages du journal Herb’actifs ! sur : www.herbe-actifs.org La liste des variétés de dactyle inscrites sur les listes du catalogue français depuis 2000 est consultable sur le site : www.herbe-book.org